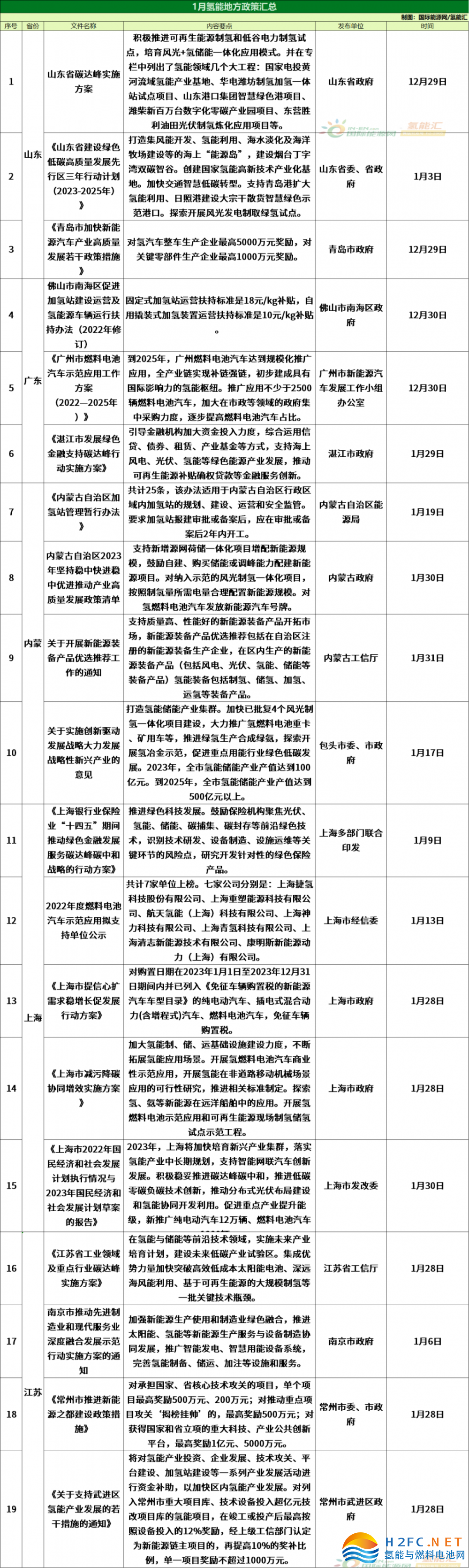

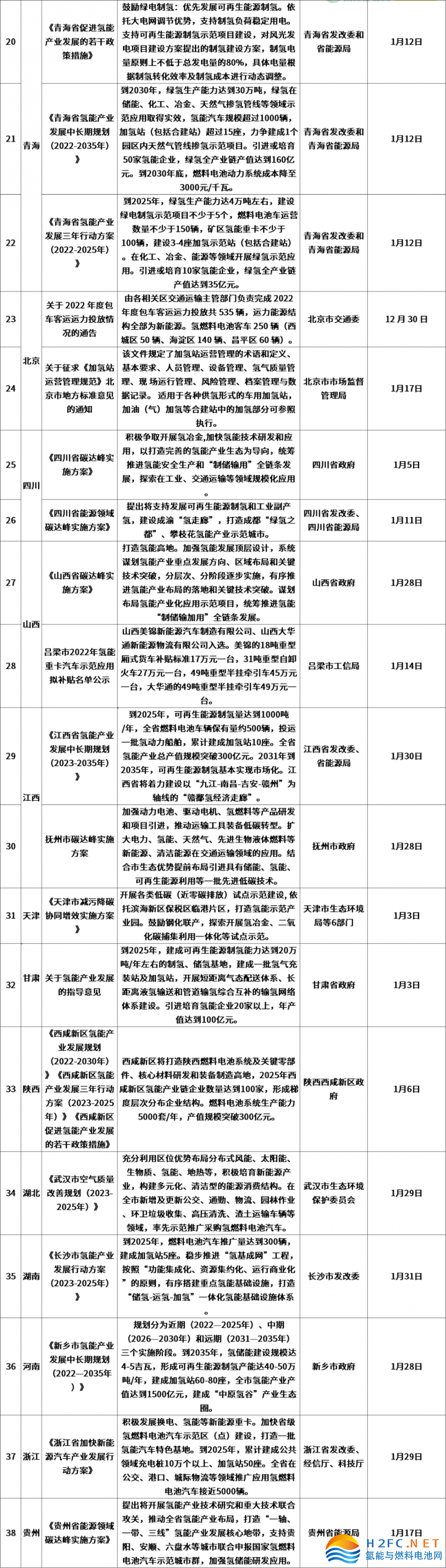

2023年,對于氫能來說,獲得了一個嶄新而充滿生機的開端。在各地召開的“兩會”工作報告中,氫能業(yè)績和規(guī)劃占據(jù)了一席之地,在1月發(fā)布的各地氫能政策中也可以看到這種可喜的趨勢。1月,有5項部委政策發(fā)布,38項地方政策發(fā)布。其中最令人振奮的莫過于常州出臺的最高獎勵1億元的獎勵政策。

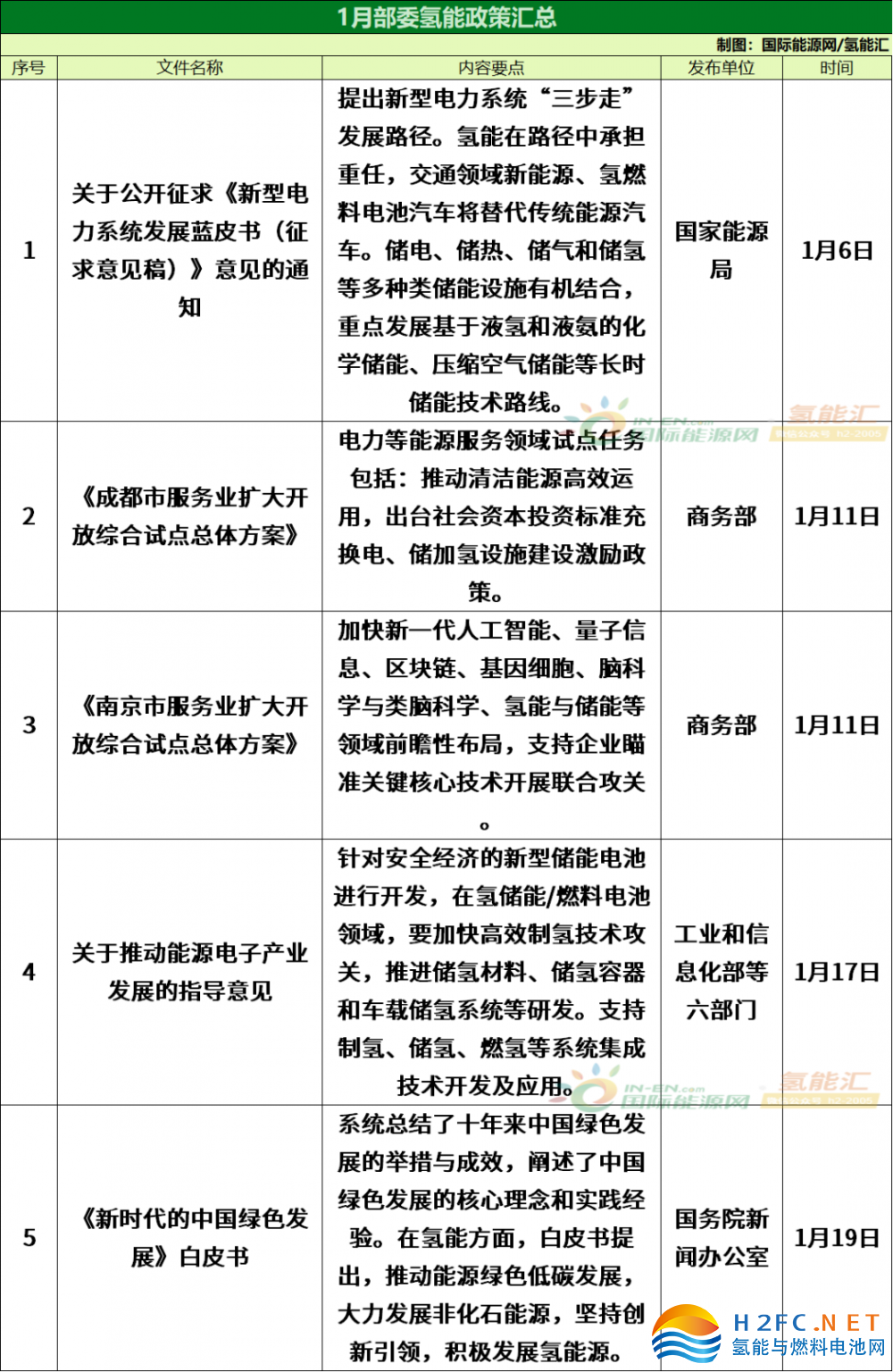

部委:氫能在新型電力系統(tǒng)中作用日隆

1月,部委共發(fā)布5項與氫能相關(guān)的政策文件。其中國家能源局發(fā)布關(guān)于公開征求《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書(征求意見稿)》意見的通知》,無疑是最重要的。這份文件提出新型電力系統(tǒng)“三步走”發(fā)展路徑,氫能在路徑中承擔(dān)重任。

2022年3月,國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》(以下簡稱《規(guī)劃》),明確了氫的能源屬性,是未來國家能源體系的組成部分,充分發(fā)揮氫能清潔低碳特點,推動交通、工業(yè)等用能終端和高耗能、高排放行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。同時,明確氫能是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點方向,是構(gòu)建綠色低碳產(chǎn)業(yè)體系、打造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新增長點。

國家能源局在今年1月6日發(fā)布的這份意見稿,則以2030、2045、2060為時間節(jié)點,提出了一個更為宏遠的計劃。這一文件一旦正式發(fā)布,將對未來電力系統(tǒng)構(gòu)建和創(chuàng)新幾十年發(fā)展意義深遠。而在這一過程中,氫能無疑也將扮演重要角色。

文件提出,到2045年之前,各領(lǐng)域各行業(yè)先進電氣化技術(shù)及裝備水平進一步提升,工業(yè)領(lǐng)域電能替代深入推進,交通領(lǐng)域新能源、氫燃料電池汽車替代傳統(tǒng)能源汽車。

不僅如此,在這一時期,以機械儲能、熱儲能、氫能等為代表的10小時以上長時儲能技術(shù)攻關(guān)取得突破,實現(xiàn)日以上時間尺度的平衡調(diào)節(jié),推動局部電網(wǎng)形態(tài)向動態(tài)平衡過渡。

到2060年之前,交通、化工領(lǐng)域綠電制氫、綠電制甲烷、綠電制氨等新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式大范圍推廣。儲電、儲熱、儲氣、儲氫等覆蓋全周期的多類型儲能協(xié)同運行,電力系統(tǒng)實現(xiàn)動態(tài)平衡,能源系統(tǒng)運行靈活性大幅提升。

從這一征求意見稿可以看到,氫能對于未來能源體系和新型電力系統(tǒng)建設(shè),將發(fā)揮更大的作用,它不僅將在交通和工業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮作用,而且也將在能源設(shè)施中起到一個“橋梁”作用,能夠與其他設(shè)施一起解決新能源季節(jié)出力不均衡情況下系統(tǒng)長時間尺度平衡調(diào)節(jié)問題,支撐電力系統(tǒng)實現(xiàn)跨季節(jié)的動態(tài)平衡,能源系統(tǒng)運行的靈活性和效率大幅提升。

1月17日,工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》針對安全經(jīng)濟的新型儲能電池進行開發(fā),在氫儲能/燃料電池領(lǐng)域,要加快高效制氫技術(shù)攻關(guān),推進儲氫材料、儲氫容器和車載儲氫系統(tǒng)等研發(fā)。支持制氫、儲氫、燃氫等系統(tǒng)集成技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用。

這一文件的落實將強化氫能在能源系統(tǒng)中的橋梁作用。

地方:市級氫能產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)力

1月,共有18個省市發(fā)布了氫能相關(guān)政策,共38項,其中上海、江蘇、內(nèi)蒙各有4項政策發(fā)布,山東、廣東、青海各有3項政策發(fā)布。從這些政策看,氫能專項規(guī)劃制定和發(fā)布在各地呈現(xiàn)風(fēng)潮。

省級氫能專項規(guī)劃中,上半月,青海氫能政策“三連發(fā)”;下半月,江西也發(fā)布了《江西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2023-2035年)》。

1月12日,青海省發(fā)布《青海省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2022-2035年)》《青海省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案(2022-2025年)》《青海省促進氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》,三政策連發(fā),對“大美青海”的氫能產(chǎn)業(yè)進行了詳盡規(guī)劃。提出到2030年,綠氫生產(chǎn)能力達到30萬噸,綠氫在儲能、化工、冶金、天然氣摻氫管線等領(lǐng)域示范應(yīng)用取得實效,

更加吸引眼球的是,青海省提到了一個數(shù)字:到2030年底,燃料電池動力系統(tǒng)成本降至3000元/千瓦。顯然,在龐大的新能源發(fā)電基數(shù)中,青海已經(jīng)建立了對于氫能成本控制的自信。

《江西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2023-2035年)》中吸睛的點是,它提出,到2035年,可再生能源制氫基本實現(xiàn)市場化。這一規(guī)劃也建立在供氫來源的自信基礎(chǔ)之上。

市級的氫能專項規(guī)劃在1月發(fā)布的有:《新鄉(xiāng)市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2022—2035年)》《長沙市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案(2023-2025年)》。新鄉(xiāng)市提出,將建成“中原氫谷”產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,長沙市提出,打造國內(nèi)領(lǐng)先的氫燃料工程機械生產(chǎn)基地。

另外,江蘇常州、內(nèi)蒙包頭也在新能源扶持政策中根據(jù)地域特點,為氫能發(fā)展提供了政策便利。其中常州市提出,對承擔(dān)國家、省核心技術(shù)攻關(guān)的項目,單個項目最高獎勵500萬元、200萬元;對推動重點項目攻關(guān)‘揭榜掛帥’的,最高獎勵500萬元;對獲得國家和省立項的重大科技、產(chǎn)業(yè)公共創(chuàng)新平臺,最高獎勵1億元、5000萬元。包頭市提出,將打造氫能儲能產(chǎn)業(yè)集群。